誤字・脱字で信頼を失わないために!広報担当が知るべき校正チェック術

こんにちは!

愛知県西尾市エムアイシーグループ サポートチームの山口です^^

「広報の原稿、何度も見直したのに誤字が…」

「印刷してからミスに気づいて青ざめた…」

そんな経験、ありませんか?

広報や販促を担当する方にとって、原稿作成・校正確認は日常の業務のひとつ。

でも、忙しい日々の中では、どうしても「うっかりミス」を見落としてしまうことも。

そしてその小さなミスが、企業やブランドの信頼に関わることもあるんです。

実は私、校正士という「文章の誤りや表記の揺れを正す」専門資格を持っています。

印刷会社で日々さまざまな原稿や校正紙に向き合う中で感じるのは、ちょっとした意識や確認の工夫だけでも、校正のクオリティは大きく変わるということ。

このブログでは、そんな校正のプロの視点から、広報や販促に携わる方が最低限押さえておきたい校正チェックのポイントを、わかりやすくご紹介していきます。

目次

1.なぜ「原稿の正確さ」が企業広報にとって重要なのか

2.校正士が見る「よくあるミス」とその背景

3.媒体別:チェックのポイント

4.校正士が実践している「見逃さない」チェック術

5.校正記号を知らなくてもできる修正指示のコツ

6.印刷物の精度は企業の信頼性につながる

なぜ「原稿の正確さ」が企業広報にとって重要なのか

信頼は細部に:誤字脱字が企業イメージに与える影響

広報活動では、発信する情報の「正確さ」が何よりも大切です。

誤字や脱字があると、それだけで雑な印象を与え、読み手の信頼を損ねてしまうことがあります。

ほんのわずかなミスでも、「細かい部分に気を配れていないのでは」と感じさせてしまうことがあるのです。

情報の正確性・一貫性がブランド価値を守る

社名や製品名、数字や日付など、誤りが起こりやすいポイントには特に注意が必要です。

また、複数の媒体で同じ情報を発信するときは、表現を揃えておくことも大切です。

表現がバラバラだと、ブランドとしての一貫性が損なわれ、お客様や取引先からの信頼低下を招き、ブランド価値の低下につながることも…。

こうした細かな点に気を配ることで、企業のブランドイメージや信頼をしっかり守ることができます。

そのため、発信する情報の正確さは広報にとって欠かせない重要なポイントなのです。

校正士が見る「よくあるミス」とその背景

校正の現場でよく目にするミスには、いくつかのパターンがあります。

どれも「うっかり」起こりやすいものですが、ミスが繰り返される背景には共通した理由があります。

ここでは代表的なミスと、その原因についてお伝えします。

日付・曜日のズレ、数字の誤り

イベントの開催日やキャンペーンの期間など、日付や曜日の間違いは、最も起こりやすいミスのひとつです。

忙しい中で日付を確認し忘れたり、複数箇所に記載があり修正漏れが生じたりすることが背景にあります。

また、単位や桁違いのミスも、意外と見落としがちなので注意が必要です。

固有名詞の誤表記(社名、人名、製品名など)

社名や人名、製品名は、ブランドの顔ともいえる大切な情報です。

ここに誤りがあると、信頼性が大きく損なわれてしまいます。

しかし、固有名詞は独自の読み方や表記ルールがあるため、慣れていない人や社外の人がチェックする場合は特にミスが起きやすいのが現実です。

変換ミスで漢字が間違っていることもよくあるので、特に慎重に確認が必要です。

文体のブレ・敬語の違和感

複数の担当者が関わった原稿や、何度も修正を繰り返した文章では、文体が統一されていなかったり、敬語が不自然になったりすることがあります。

こうした違和感は読み手にストレスを与え、企業のイメージダウンにもつながりかねません。

誤解を生む表現・曖昧な言い回し

分かりやすく伝えたいあまり、言葉を省略したり曖昧にしたりすると、読み手に誤解を与えてしまうことがあります。

特に数字や条件を伝える際は、具体的で明確な表現を心がけましょう。

媒体別:チェックのポイント

チェックといっても、媒体によって気をつけるべきポイントは少しずつ異なります。

印刷物には印刷物ならではの注意点があり、WebやSNSにはスピード感や特有のルールがあります。

ここでは、よく使われる2つの媒体「印刷物」と「Web・SNS」に分けて、チェックすべきポイントをご紹介します。

印刷物(パンフレット・チラシ・DMなど)

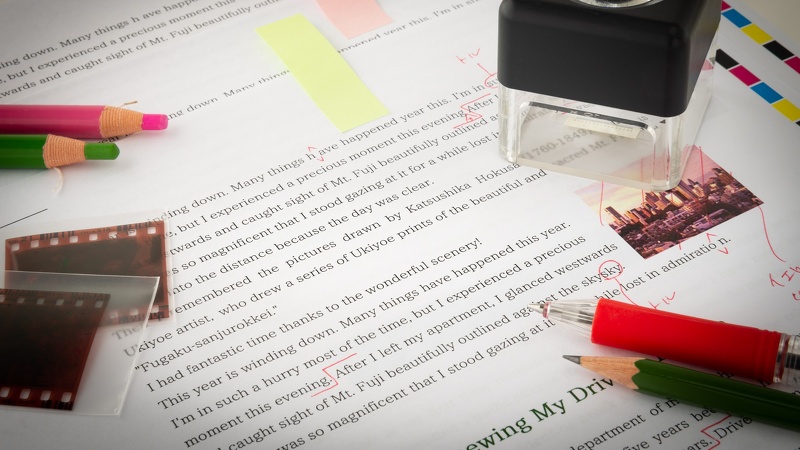

一度刷ったら修正できない。最終チェックは慎重に

印刷物で何より大切なのは「印刷前の最終チェック」です。

データが印刷工程に回った後に修正が必要になると、追加費用がかかったり、納期が延びてしまったりする可能性があります。

特にDMやチラシなど、たくさんの人に届く印刷物ほど、情報の間違いがトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

図表や写真キャプションの整合性も要注意

本文だけでなく、図表やグラフ、写真のキャプションなども確認が必要です。

例えば「上記の図」と書かれているのに図が下に配置されていたり、キャプションの内容と画像が違っていたり…。

こうした小さな不一致が、お客様の混乱や誤解につながることもあるので、細かく目を配るようにしましょう。

Web・SNS投稿

スピード重視でも、見落としやすい語句に注意

WebやSNSでは、スピード感が重視されがちです。

でも「急いで出したら誤字が…」というケースも少なくありません。

特にスマホでの入力や音声入力では変換ミスも起きやすいので、「一度投稿前に声に出して読む」こともおすすめです。

リンク切れ・URLのミスにも気を配って

「詳しくはこちら」などのリンク先が正しく設定されているかどうかも必ず確認しましょう。

テキストとリンク先が一致していない、そもそもURLが間違っている、といったミスは意外と多く見られます。

SNS特有の表記やトンマナ(トーン&マナー)にも注意

SNSでは、絵文字やハッシュタグ、略語の使い方にそのアカウントらしさが出ます。

投稿者によってトーンがブレると、フォロワーに違和感を与えてしまうことも…。

企業アカウントでは、一定の「らしさ」を保つためにも、できるだけ投稿ルールを統一したり、誰かが1度確認するフローを設けることでミス防止だけでなく、SNS運用の精度もぐんと上がります。

校正士が実践している「見逃さない」チェック術

校正の現場では、「どれだけ注意深く読んだつもりでも、見逃しは起きる」ということを前提にしています。

だからこそ、見逃しを減らすための「工夫」や「読み方のコツ」がとても重要なんです。

ここでは、校正士である私が実施しているチェック方法をご紹介します。

時間やリソースに限りがある広報担当の方でも取り入れやすいものばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

声に出して読む

頭の中で黙読していると、文脈がスムーズに流れてしまい、間違いに気づきにくくなります。

声に出して読むことで、「言いにくさ」や「言葉の重複」、「敬語の違和感」などに気づけることがあります。

可能であれば、第三者に読んでもらうのもおすすめです。

逆から読む(逆順チェック)

照らし合わせのチェックは、文章を後ろから前に向かって読んでいくと、文脈に頼らず「1文字ずつ」「1単語ずつ」を丁寧に確認できるため、誤字脱字を見つけやすくなります。

特にタイトルや見出しなど、目立つ部分は逆読みが効果的です。

数字・日付・固有名詞は複数資料でクロスチェック

数字(価格、割引率、日程など)や人名・社名・商品名などの固有名詞は、間違いやすいポイント。

見慣れている情報ほど、ついそのまま流してしまいがちです。

正式名称かどうか、数字に間違いがないかなどを、他の資料やスケジュールと照らし合わせて確認しましょう。

日付と曜日の確認は原稿と照らし合わせるだけでなく、必ずカレンダーと照らし合わせて確認することもミスを防ぐポイントです。

印刷用紙やスマホ画面など、違う媒体で見直す

画面上では気づかなかったミスが、紙に出力して読んだ途端に見つかることがあります。

また、スマホでSNS投稿を確認すると、文字の見え方やレイアウトの違和感が浮かび上がることも。

仕上がりをイメージしながら、媒体を変えてチェックするのも有効です。

一晩寝かせて読み直す

入稿前の原稿チェックの場合は、スケジュールに余裕があれば、原稿を仕上げた直後ではなく、翌日に見直すのもおすすめ。

時間をおくことで読み手としての目線に切り替えられ、「あれ?ここちょっと変かも」と気づくことがあります。

校正記号を知らなくてもできる修正指示のコツ

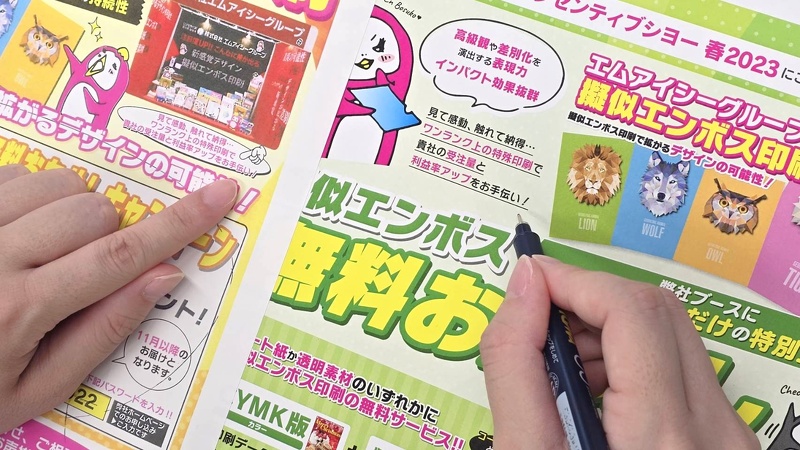

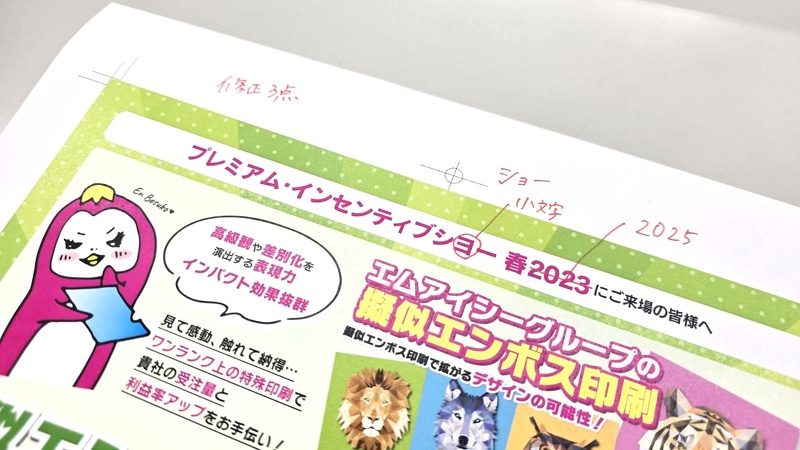

印刷会社にチラシやDMなどの制作を依頼したとき、「校正(こうせい)」のタイミングで確認用のPDFや紙が届きます。そこで「ここを直してほしい」と思っても、「校正記号なんて知らないし、どう伝えたらいいの?」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

でもご安心ください。校正記号が使えなくても、誰が見てもわかるように具体的に指示をすればOKです。以下に、赤字の入れ方・修正指示のコツをご紹介します。

文字の修正・追加・削除は「どう直したいか」まで書くのがコツ

間違っている文字は線で消し、訂正したい文字をその近くに書き添えましょう。

「消す」「入れる」などのひと言だけでなく、どう直すのかを明確に書いておくのがポイントです。

例えば、

誤)20,000円 → 正)22,000円

のように、正しい内容を具体的に書き込むことで、確認ややりとりが減り、スムーズになります。

修正箇所は「番号をつけて何カ所あるか明示」するとよりスムーズ

修正箇所に①②③…と番号を振っておく方法です。

該当箇所のそばに番号を書いておくだけで、「ここに何か変更がある」というのがすぐに分かります。

制作側は「修正が全部で何件あるか」があらかじめわかると、対応漏れの防止にもつながります。

修正箇所に①②③…と番号を振り、余白に「計○点修正」とメモしておくと、やりとりがよりスムーズです。

(PDF校正の場合)書き込みツールやコメント機能を活用

デジタル校正のときは、PDFに直接書き込んだり、注釈コメントを活用したりするのがおすすめです。

Adobe Acrobat Reader(無料版)でも、枠線や文字の直接入力ができますし、注釈コメント機能を使って指示を出す方法もあります。

PDFの編集が難しい場合でも、スクリーンショットを撮って、赤ペンで囲む・矢印を書く・コメントを入れると、見た人が迷わずに理解できます。

例えば、

- タイトル部分を赤く囲んで、「SALE開催!」→「夏の大感謝祭」に変更と書く

- 写真の下に矢印付きで「この画像を商品Bの写真に差し替えてください」と記入

など、ビジュアルで伝えることで、見た人が迷わず理解できます。

「校正記号がわからないからうまく伝えられない…」と悩む必要はありません。

「ここをこう直してほしい」が伝われば大丈夫です。

印刷会社も、お客様の「わかりやすい赤字」には大助かりです。

印刷物の精度は企業の信頼性につながる

パンフレットやチラシ、DMなどの印刷物は、受け取った方にとって「企業の顔」です。たった1文字の誤字や、連絡先の間違いなど、小さなミスが思わぬ不信感につながることもあります。

たとえば、「イベント開催日が間違っていた」「電話番号がつながらない」「地図の表記が違っていて会場にたどり着けなかった」といったケースは、情報を信じて行動してくれた相手にとって大きなストレスですし、企業としての信頼も損なわれてしまいます。

印刷後に気づいても、予算や納期の都合で直せない…という事態を防ぐには、最終チェックの精度がカギになります。

特に原稿作成の段階でミスに気づければ、リスクもコストもぐっと抑えられます。

広報担当の皆さまが確認の際に意識したいのは、「お客様目線で読んでみる」こと。

部署内で見慣れた情報でも、初めて見る人にはどう映るかを意識しましょう。誤字脱字だけでなく、文の区切り方や表現の選び方、情報の順序なども、読み手の視点で丁寧に見直すことで、印刷物の完成度が大きく向上します。

エムアイシーグループをどうぞよろしくお願いします♪

印刷物は、見る人に安心感や信頼を届ける大切なツールです。

エムアイシーグループでは、お客様への校正前に制作スタッフによる社内校正を行っています。

最終確認はもちろんお客様にお願いしていますが、社内でもしっかりと目を通す「二重チェック体制」で、誤字や表記ミスをできる限り防ぐよう努めています。

印刷前のちょっとした不安も和らげられるよう、デザインから印刷まで、どうぞ安心しておまかせください!

>>> お問い合わせフォーム

>>> 資料請求

当社がこれまで手がけた実績は、以下のページでご覧いただけます。

>>>実績紹介

<おすすめ記事>

●【保存版】西尾市の広告媒体一覧【まとめ】

https://uv-print.micg.co.jp/entry-161.html

●アンケート集計業務とは?MICで出来るアンケート集計業務

https://uv-print.micg.co.jp/entry-264.html