「折り方」次第で伝わり方が変わる!見せ方が変わる!「折り加工」の活用術

こんにちは!

愛知県西尾市エムアイシーグループ サポートチームの山口です^^

パンフレットやDM、チラシなどの印刷物を作成する際、「伝えたい情報が多すぎて、どうレイアウトすればいいかわからない…」「文字ばかりで読みづらくなってしまう…」と悩んだ経験はありませんか?

そんな時に活躍するのが「折り加工」です。

限られた紙面でも、ページをめくるように情報を段階的に伝えることができ、内容を整理しながらわかりやすく見せることができます。

また、折りを活用することで、見た目のデザイン性もアップ。読み手にとって「開く楽しさ」や「印象に残る仕掛け」となるため、販促効果の高いツールづくりにもつながります。

今回はそんな折り加工について、よく使われる折り加工の種類やメリット、制作時の注意点などを「紙面にもっと工夫を加えたい」「他社とは違う見せ方をしたい」という方向けに分かりやすくご紹介します。

目次

1.折り加工の種類

2.折り加工のメリット

3.実際の制作でのポイント

4.折り加工の注意点と対策

5.「折り加工」で印象に残る紙面づくりを

折り加工の種類

折り加工にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や用途があります。伝えたい内容やターゲットに応じて、最適な折り方を選ぶことで、紙面の魅力や情報伝達力を大きく高めることができます。

ここでは、パンフレットやDM、チラシでよく使用される代表的な折り加工をご紹介します。

| 折り加工 | 完成サイズ(例) | 展開サイズ(例) | ページ数 |

|---|---|---|---|

| 二ツ折 | A4 | A3 | A4×4P |

| 巻三ツ折 | A4 | W627×H297mm | A4×6P |

| Z折り | A4 | W630×H297mm | A4×6P |

| 十字折り | A4 | A2 | *** |

| 観音折り | A4 | W836×H297mm | A4×8P |

| ジャバラ折り (ジャバラ3山4面の場合) |

A4 | W840×H297mm | A4×8P |

| DM折り | W100×H210mm | A3 | *** |

| MAP折り | A4 | A1 | *** |

二ツ折(ふたつおり)

A3サイズをA4サイズに、というように用紙を半分に折る最もシンプルな折り方です。

会社案内や製品パンフレット、料金表などでよく使用され、手軽に情報を整理できます。

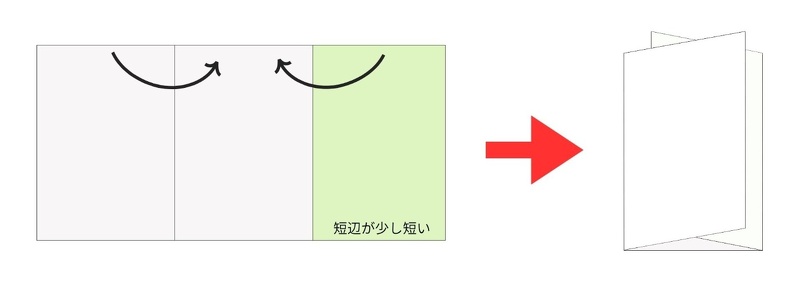

巻三ツ折(まきみつおり)

紙面を3等分し、外側の面を内側に巻き込むように折る加工方法です。

開く順番が決まっているため、ストーリー仕立ての構成や、段階的に情報を見せたいときに適しています。

DMや商品紹介パンフレットにオススメです。

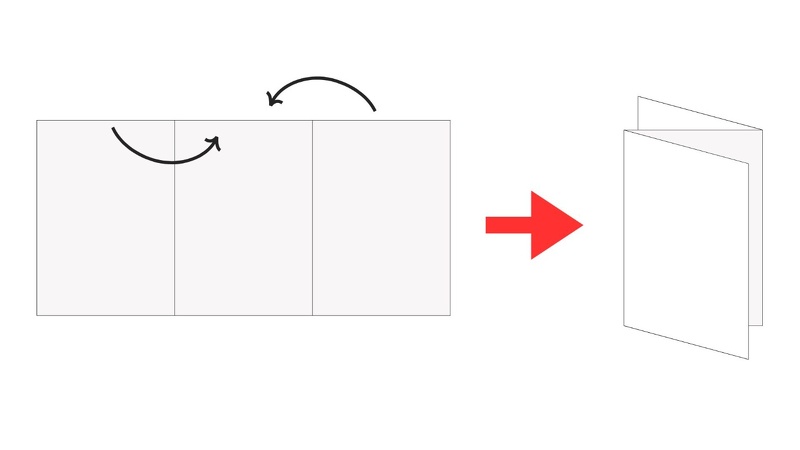

Z折り(ぜっとおり)

Zの形になるように紙面を3等分してジグザグに折る外三ツ折(そとみつおり)と呼ばれることもある加工方法です。

ページをめくる感覚でスムーズに展開でき、カタログや案内状におすすめです。

巻三ツ折に比べて開きやすく、全体が見やすいのも特徴です。

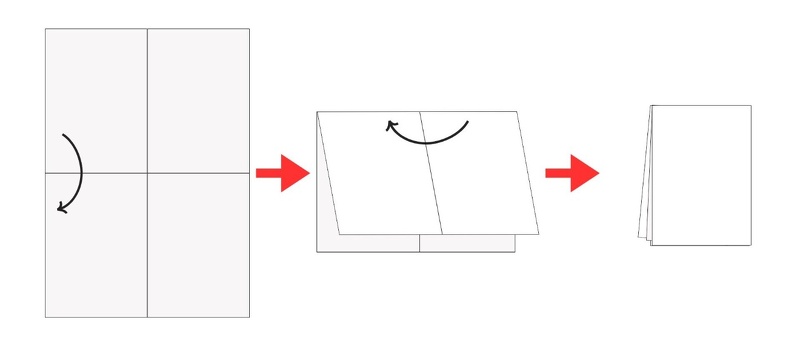

十字折り(じゅうじおり)

二ツ折の後に、さらに90度回転させてもう一度折る折加工です。

広げると十字型に展開するため、十字折りと呼ばれています。

地図やイベントガイドなどに使われることが多く、開いたときのインパクトが大きいのが魅力です。

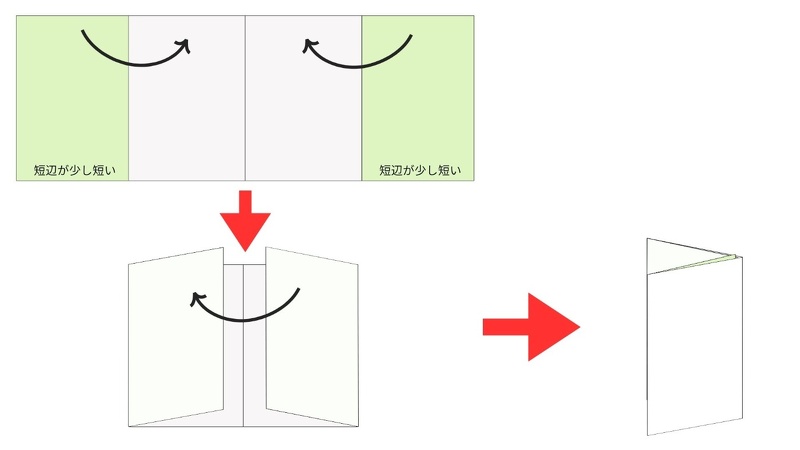

観音折り(かんのんおり)

両側から内側に向かって紙を折り込み、中央で開く形式の折加工です。

高級感があり、商品カタログや会社案内、案内状などで多く使用されます。

見開きの中央にインパクトあるビジュアルを配置すると効果的です。

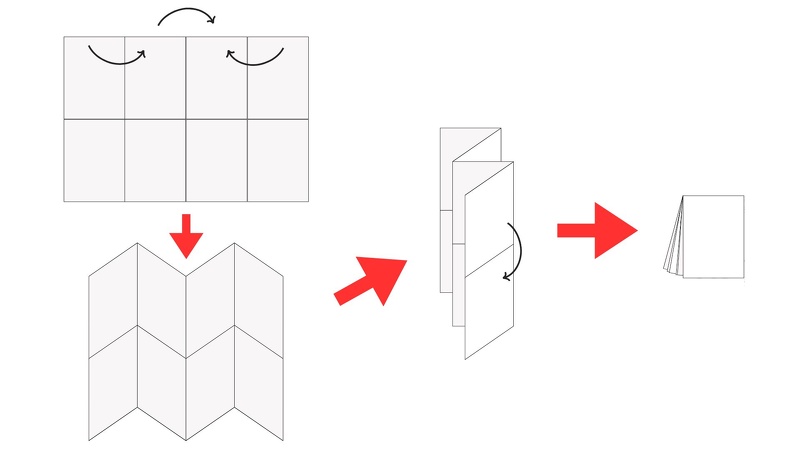

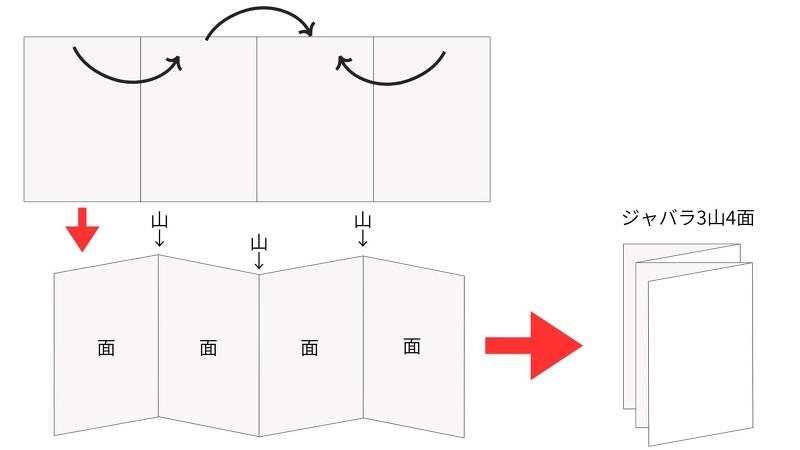

ジャバラ折り

アコーディオンのように紙を山折り・谷折りで交互に折っていく折加工です。

ページ数を多く取りたいときや、展開性を重視した構成に最適で、ツアーパンフレットや流れのある説明資料などに向いています。

折り目の数(3山4面など)によって展開サイズが決まるので、加工を依頼する際は必ず指示が必要です。

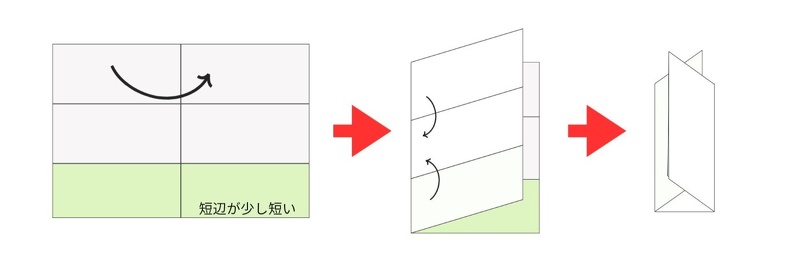

DM折り(でぃーえむおり)

DM(ダイレクトメール)用に設計された折り方です。

DMやポスティングチラシによく使用されます。

完成サイズを調整することで郵送コストを抑えつつ、情報量を確保できるのが特徴です。

MAP折り(まっぷおり)

観光案内マップやハザードマップによく使われる折り加工で、長辺を四等分にジャバラ折りした後、短辺を二ツ折する加工方法です。

コンパクトに畳めて、広げると大きな紙面になるのが特長のMAP折りは、持ち歩きやすさを重視する場面で活躍します。

ミウラ折り

開閉がスムーズで一方向にスッと広がる折り加工です。

折り線がジグザグしていて折り目が重ならない複雑な折り方ですが、機能性が高い折り方です。

※エムアイシーグループはmiura-ori正規販売代理店ではないため、加工は協力会社に依頼することになります。

ミウラ折りについて詳しくはミウラ折り代理店会のサイトをご覧ください。https://miuraori-agency.com/

折り加工のメリット

折り加工は、単に紙を折るだけの加工ではありません。

紙面の構成や見せ方に大きな工夫を加えられるため、効果的な情報発信や販促につながる、さまざまなメリットがあります。

限られたスペースでも情報量を増やせる

折り加工を取り入れることで、1枚の用紙に複数の面を作り出すことができます。

パンフレットやチラシにたくさんの情報を掲載したい場合でも、紙面を何ページ分にも展開できるため、情報を詰め込みすぎず、読みやすいレイアウトにすることができます。

読者の目線や読み順を誘導できる

巻三ツ折やZ折り、観音折りなどは、開く順序をコントロールしやすいのが特長です。

読み手に見せたい順番で情報を配置することで、内容を自然に理解させたり、段階的に訴求ポイントへ導いたりすることができます。

これは、ストーリー性のある販促資料や、サービス説明などにとても有効です。

デザイン性が上がり、印象に残る

紙の折り方を工夫するだけで、視覚的なインパクトが高まり、「ちょっと変わった印刷物」として相手の印象に残りやすくなります。

特に観音折りやジャバラ折り、ミウラ折りなどは、折りを開く動き自体がユニークで、記憶に残りやすい仕掛けになります。

DMやパンフレットで「開く楽しさ」を演出できる

読み手に「開いてみたい」と思わせる工夫ができるのも、折り加工の大きな魅力です。

シンプルな折りから仕掛けのある折りまで、開いた瞬間の驚きや発見が、商品やサービスへの関心を高める効果につながります。

たとえば、DMで「開くとクーポンが現れる」「広げるとイベント詳細がわかる」など、体験と情報を結びつける工夫にも活用できます。

このように、折り加工は単なるスペース活用の手段にとどまらず、「伝える」「見せる」「楽しませる」ための大切なツールでもあります。

実際の制作でのポイント

折り加工を活用することで、情報量の多い印刷物でも見やすく、伝わりやすいツールに仕上げることができます。

しかし、効果的に仕上げるためにはいくつかの制作上の注意点があります。ここでは、折り加工を取り入れる際に意識したいポイントをご紹介します。

折り順と内容の順序が合っているか

巻三ツ折や観音折りなど、開く順番が決まっている折り加工では、「どこを開いたら何が見えるのか」を意識して内容を配置することが大切です。

例えば、読んでほしいメッセージが内側に隠れてしまっていたり、順序が前後してしまっていると、読み手にとって不自然な流れになってしまいます。

開き方に合わせてストーリー性を持たせる構成を考えることで、内容の伝わり方が大きく変わります。

折り目に合わせて文字や写真の配置を調整する

折り目に文字や写真がかかってしまうと、読みにくくなったり、見栄えが悪くなったりすることがあります。

特に文字が折り目で読めなくなるケースや、人物写真の顔が折れてしまうといったケースには注意が必要です。

折り線の位置を意識しながらレイアウトを行うことで、完成度の高い仕上がりになります。

加工コストや用紙サイズを事前に確認する

折り加工の種類によって、必要な紙のサイズや用紙の厚み、印刷・加工コストが異なります。

「想定していた用紙サイズでは加工ができない」「加工費が予算をオーバーしてしまった」などのトラブルを避けるためには、事前に詳細を相談しておくのがベストです。

特に、展開サイズが大きかったり、折り回数が多かったりする特殊な折り加工の場合は、加工する機械や対応可能な用紙に制限や条件があるため、早めの確認が重要です。

背割れや折りズレを防ぐための対策を行う

紙の厚さや加工の仕方によっては、「背割れ」や「ズレ」が目立ってしまうこともあります。

これを防ぐためには、以下のような工夫が効果的です。

- 折り部分のベタ印刷(全面に色をのせる印刷)を避ける・控えめにする

- 折り位置にあらかじめスジ入れ加工を行う

- 折り目付近には重要な情報や写真を配置しない

これらを踏まえたデザイン設計にすることで、見た目の美しさと読みやすさを両立できます。

折り加工は、見せ方・伝え方の幅を広げるだけでなく、印刷物の完成度やブランドイメージにも影響します。

デザイン設計の段階から折り方を意識することで、より効果的で魅力的な印刷物に仕上げることができます。

折り加工の注意点と対策

折り加工は、情報の伝え方や印象に大きな変化をもたらすことができますが、制作時に気をつけるべきポイントもいくつか存在します。実際の制作現場でよくあるトラブルとその対策をご紹介します。

背割れ(せわれ)

背割れとは、折り目に沿ってインクが割れ、用紙の地色が見えてしまう現象です。特に、ベタ印刷部分や、厚手の紙を使用した場合に起こりやすくなります。

対策

- 折り目部分のベタ印刷を避ける(グラデーションなどで変化をつけると良い)

- インキ量を抑えた「淡い色味」でデザインする

- 折り加工前に「スジ入れ」加工をする

スジ入れとは

折る位置にあらかじめ溝をつけておく加工のこと。これによって、きれいな折り目がつき、背割れや紙の割れ・ヨレをある程度防止できます。

特に厚手の用紙やコート紙(表面が滑らかな紙)を使用する場合には、スジ入れの有無で仕上がりに差が出ることもあるので、事前に加工の必要性を確認しましょう。

折りズレ・位置ズレ

多面折り(巻三ツ折やジャバラ折りなど)では、折り目のズレが見た目のズレや読みづらさに直結します。特に、表紙と中面のラインが揃っていなかったり、見出しが途中で切れてしまうと、印象が悪くなってしまいます。

対策

- 折り加工を考慮したレイアウト設計にする

- 小さな折りズレを想定して、重要な要素は折り目から少し離して配置する

- 仕上がりを想定した見本を作成して確認する

折り順による読みづらさ

巻三ツ折や観音折りなど、開く順番に沿って内容を読ませる折り加工では、折り順と情報の順序が合っていないと、読み手が混乱する原因になります。

対策

- 開き方を事前にシミュレーションし、自然な流れで読める構成にする

- 読み始めやすい位置に導入文やキャッチコピーを配置する

- 初見でも分かりやすい「誘導デザイン」(矢印・配置の流れなど)を活用する

折り回数に応じた用紙選定

折り数が多いほど、紙が厚すぎると折りづらく、割れたり浮いたりする原因になります。

対策

- 多面折りには、薄めの紙を選ぶ

- 用紙の厚みだけでなく、質感や印刷面の摩擦にも注意する

- 折り回数や形状に応じた用紙を印刷会社に相談して決定する

折り加工は、適切な準備と確認を行うことで、トラブルを最小限に抑え、効果的な販促ツールに仕上げることができます。

デザインだけでなく、「仕上がり」まで見越したデザイン設計が、折り加工を活かす最大のポイントです。

エムアイシーグループをどうぞよろしくお願いします♪

エムアイシーグループでは、折り加工を活かした印刷物の企画・デザイン・印刷・加工まで一貫したご提案ができます。

初めての方には、小ロットでのサンプル制作や、紙面設計のご相談も承っています。

※サンプル作成は本紙とは違う紙での作成や縮小版での作成になる場合もございます

「折り加工を取り入れてみたいけど、どう始めればいいかわからない…」

そんな時は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

>>> お問い合わせフォーム

>>> 資料請求

>>>実績紹介

<おすすめ記事>

●チラシデザインで訴求効果が大きく変わる!作成時の注意とコツを解説

https://uv-print.micg.co.jp/entry-270.html

●観光パンフレットの作成時に押さえるべきポイントやコツ

https://uv-print.micg.co.jp/entry-278.html