プレゼン資料の理想的な構成方法〜最後まで読み手に意識を集中し続けてもらうために〜

みなさん、ご無沙汰しております。

あちゃまるです!

このブログで、「知れば差がつく企画・デザインの小ネタ」の数々をご紹介できればと思っております。よろしくお願いいたします。

さて、前回は「プレゼン資料の有用性」と「おもてなしの心の必要性」についてお話しさせていただきました。では、具体的にどのような展開でプレゼン資料を作り上げていくと読み手に響きやすいのでしょうか?

そこで今回のお話は、「プレゼン資料の理想的な構成方法について」です。私が愛してやまない構成方法や、タイプ別のさまざまな構成方法について解説していきますのでお楽しみに!

それでは、どうぞ!

目次

・3幕構成

・ゴールデンサークル

・マインドのベクトルはどっち向き?

・採用・行動までのストーリーを描く

・さまざまな構成方法〜お客様に合わせたカスタマイズ〜

・採用・行動にこぎつける6つの心理テクニック

3幕構成

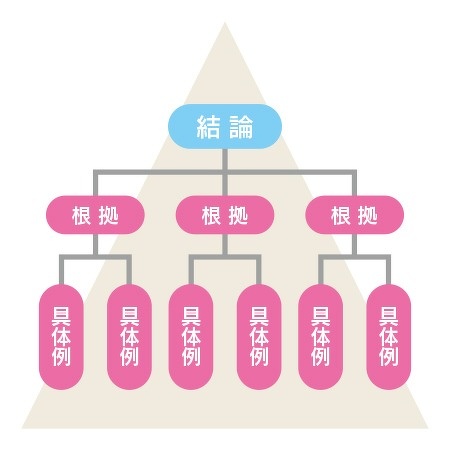

お客様の興味をなるべく早く惹きつけ、提案をスムーズに受け入れてもらうための展開として、「3幕構成」というのがとても使いやすくてオススメです。あのアップルの創始者スティーブ・ジョブズも3幕(結論 → 根拠 → 具体例)で構成することでプレゼンが魅力的になっていますし、芸人の漫才(ツカミ → 本題 → オチ)や、噺家の落語(マクラ → 本題 → サゲ)なども3幕での構成になっています。そして私がプレゼンする際、いつも必ず意識している「ゴールデンサークル」も、キッチリ3幕で構成されいるのです!

スティーブ・ジョブズのプレゼン(ピラミッドストラクチャー ※1)

芸人の漫才(ツカミ・本題・オチ)

噺家の落語(マクラ・本題・サゲ)

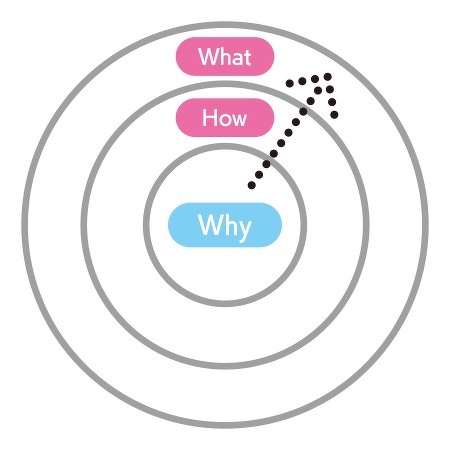

サイモン・シネックの理論(ゴールデンサークル ※2)

※1 ピラミッドストラクチャー

※2 ゴールデンサークル(あちゃまる一押し)

それでは何はさておき、あちゃまる一押しの「ゴールデンサークル」についてお話ししますね!

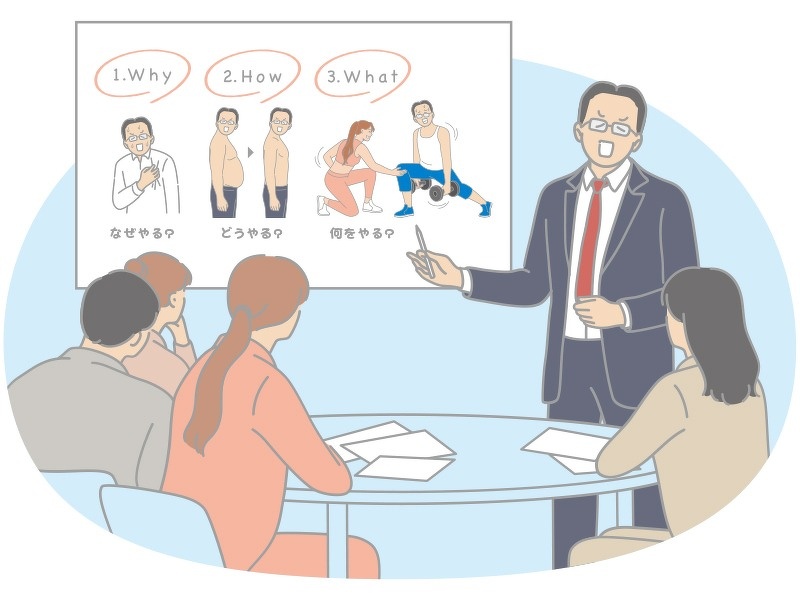

ゴールデンサークルとは?

「ゴールデンサークル」とは、伝える要素の順番によって人に行動を促せる度合いがまったく違ってくるという考え方のことです。

1. Why(なぜやるのか)

2. How(どうやるのか)

3. What(何をやるのか)

簡単に言ってしまえば、ズバリ!この順番に3幕構成で伝えればOK!!という話なのですが、実は多くの人が、この順番をまったく逆にして相手に伝えてしまっているために、人を動かすことができないのです。TEDでも有名なプレゼンターのサイモン・シネックは、これを「ゴールデンサークル」として定式化しました。ゴールデンサークルは、生物学の原理に基づいた有効性の高い理論です。どういうことなのか、さらに詳しく説明させていただきますね!

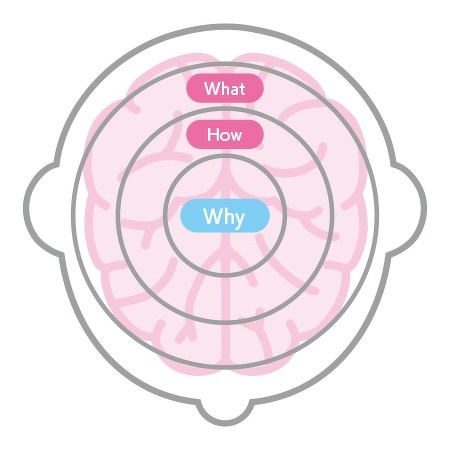

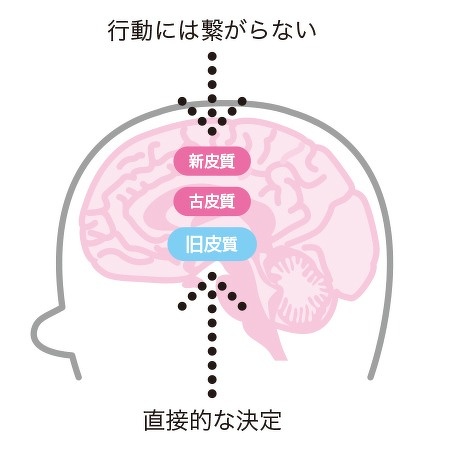

人の脳の断面を見ると、脳は3つの主要な部位に分かれていて、上図のようにゴールデンサークルと対応しているのです。

一番新しいホモサピエンスの脳は大脳新皮質であり「What」のレベルに対応しています。新皮質は合理的、分析的な思考と言語とを司り、内側の二つは大脳辺縁系に対応しています。これは古代脳と呼ばれ感情、信頼、忠誠心などを司ります。また人の行動を司り、すべての意思決定をおこないますが言語能力はありません。

つまり、「外側から中心」の順で伝えている時は、データや理論といった複雑な情報を処理できる一方で、行動にはつながりません。

逆に「中心から外側」の順で伝えている時は、行動をコントロールする脳と真っ先にコミュニケーションを取っていることになり、行動につなげることができます。

時にあらゆるデータや理論、事実を伝えても納得感が得られずに、行動につながらないというのはそのためです。ゆえに、Why(なぜ)を伝えることができなければ、人を動かすことはできないということです。

人は「何を」ではなく、「なぜ」に動かされるのです!

マインドのベクトルはどっち向き?

それではここまでの内容について、弊社の大人気ノベルティ「擬似エンボスクリアファイル」をお客様にご提案する場面を例に、わかりやすく解説してみますね。まず、以下の2つのタイプのセールストークを比較してみてください。

● What からはじまるご提案

擬似エンボスクリアファイルなんてのがありましてね、、、。弊社自慢のそれはそれは珍しい技術なんですよ、、、。今ならキャンペーン中でお得ですから、ノベルティグッズとしておひとついかがですか?これ絶対イイと思いますよ、、、ムヒョヒョヒョ、、、。

● Why からはじまるご提案

ビラ配りにお困りとのことでしたら、ノベルティグッズとセットでお配りしてはいかがでしょう?いろいろございますが、ターゲット層の若い女性に喜ばれるものであれば、より反響が高まりますよ。擬似エンボスクリアファイルはいかがでしょう?

さぁ、どちらの切り口がお客様の心を動かすことができるでしょうか?

答えは言うまでもありませんよね!

「What」からはじまるご提案の場合、「へぇ〜、そりゃ〜すごいですね!だから何?ウチはそういうの、いりませんので。」と言われてしまいそうですよね。それもそのはず!擬似エンボスクリアファイルを売りたいだけの「悪魔の心」が見え見えですから。つまり、マインドのベクトルが自分に向いてしまっているのです。

ところが、「Why」からはじまるご提案の場合はどうでしょう。「なぜやるのか」という目的を説明した上で、擬似エンボスクリアファイルという手段についてご提案しています。これぞまさに、お客様の直面している悩みを解決したいという「天使(おもてなし)の心」です。

マインドのベクトルは、しっかりお客様に向いています。

このような働きかけによって感情的にも論理的にも納得がいき、その提案の「意義」を感じ取ったお客様は、「なるほど!ぜひ、やろう!」と、意気高く踏み出してくださるのです。

採用・行動までのストーリーを描く

くどいようですがプレゼンは、お客様に採用・行動していただくために働きかけるのが目的です。ですから、「カッコいい資料」、「流暢なトーク」、、、そんなことばかりに磨きをかけていても、まったく意味がありません。こだわるべきは、そこじゃないんです。プレゼンは意味を理解していただくだけでなく意義も理解していただき、さらには採用・行動までしていただかなくてはなりません。そのためには飽きることなく、最後まで意識を集中し続けてプレゼン資料に目を通していただく必要があるのです。

では、ここからはゴールデンサークルを意識しながら、プレゼン資料の流れを考えてみましょう。

プレゼン資料は、ご覧のようにテーマ+本編+アペンディックスで構成されます。本編は、現状分析〜問題提起〜解決方法〜具体的な説明の順でシナリオを考えることがポイントです。そして可能ならば、上図のように7枚程度で仕上げるようにましょう。内容が多すぎると読み手にとって、よく分からないプレゼン資料となってしまいます。

1. テーマ

目的とねらいを単純明快に表現します。今から何について話すのかが明確でないと、読み手に趣旨を考えさせてしまうことになり、しばらく何も頭に入らない状況を作ってしまいます。

2. 現状分析

既存品の現状、同業他社の現状、外部・内部環境など、客観的視点で分析して伝えます。奇をてらう必要はなく、実情を知ってもらうことがポイントです。

3. 問題提起(ここが Why に該当します!)

分析結果に照らし合わせて問題や課題、ニーズなどを語ります。また、問題を解決できた時のメリット、解決できなかった時のリスクやデメリットも語ります。ここで共感が得られなければプレゼン資料の効果が半減してしまうので、じっくり作り込みましょう。

4. 解決方法の提示(ここが How に該当します!)

ならばどうすれば良いのか、解決方法を語ります。いきなり詳細な内容を説明せず概要から紹介しましょう。

5. ブリッジ

ブリッジは資料のページとページの遷移をする間の言葉を指します。ブリッジを入れることで自然に話の流れを追いやすくなり、読み手の理解が深まります。

6. 解決方法の具体的な説明(ここが What に該当します!)

自分が紹介した解決方法の詳細な説明をします。制作物の説明は簡潔にポイントだけに絞りましょう。

7. アペンディックス

本編に盛り込むことができなかった資料、補足説明に必要なデータなどは、最後にまとめて掲載しましょう。アペンディックスは詳細な情報を含んでも構いませんが、整理や構成に工夫を凝らし、使いやすさを重視することが大切です。

わかりやすいプレゼン資料はシンプルなロジックで展開されなければなりません。論理的に考えるコツは、先ほどご説明させていただいたようなストーリーに沿って資料をまとめることです。そうすれば、お客様はだんだん行動するしかないという気持ちになってきます。なぜこの流れでお客様は動いてくれるのでしょうか?それはゴールデンサークルにならって展開していることはもちろんなのですが、加えてお客様の左脳と右脳のはたらきも意識して、その両方に働きかけているからなんです。

まずテーマを伝えることで、お客様は「一体なんでそんなことするの?」とロジカルな左脳が働きます。そこですかさず現状分析による根拠から解決策までを提示して左脳を説得。ところがまだ右脳が残っていますので、お客様はこう考えます。「とは言うものの、それってうちの店でやる意味あるの?なんだかよくわからないな、、、」と。そこでデザインサンプルやお客様のお店と同じようなお店の導入事例で「あなたのお店がこんな風になりますよ、みんなもやってますよ」という解決方法の具体例を提示してさしあげるのです。するとイメージを司る右脳も説得できてしまい、結果的に右脳も左脳もどちらも説得されてしまったお客様は、すぐに行動しようと決めてしまうわけです。

つまり、プレゼン資料の前半はロジカルに、後半はイメージを多めに展開することで、「なぜやるのか」からはじまり「では、どうやるのか」、「そこで、何をやるのか」と、お客様をどんどん引き込んでいくことができるのです。もちろん、こうでなくてはならないということではありませんが、私的にはこの流れが最も伝わりやすく共感が得られる展開だと考えています。

さまざまな構成方法〜お客様に合わせたカスタマイズ〜

さて、ここまではゴールデンサークルを意識して順序立てて説明をしていくことで、わかりやすく伝わりやすいプレゼン資料が作れるというお話をさせていただきました。しかしながら、ゴールデンサークルは万能理論で、どんなプレゼン場面においても効果覿面というわけではありません。実はプレゼンの手法には、他にもいくつかの種類があるのです。もしゴールデンサークルにこだわってみたけど上手く伝わらなかった、結果が出なかったといった場合には、思い切って別の構成に変えてみるのが良いかもしれません。これからご紹介する手法の中から、自身のプレゼンにおいて「最も内容が伝わりやすくて、相手の心を動かせる手法はどれかな?」と模索しながら構成し直す、そんな風に考えていただくのが良いかと思います。

構成1. PREP(Point Reason Example Point)法

結論部分

最初に自分の主張や意見を簡潔に伝えます。これがプレゼン資料の核となる部分です。

理由部分

次に、その主張を支持する理由を説明します。なぜその意見を持つのかを論理的に説明します。

例部分

その理由を裏付ける具体的な事例やデータを示します。実際の例を挙げることで、説得力を高めます。

結論部分

最後に、再度自分の主張を繰り返し、締めくくります。これにより最初の主張を強調し、相手に印象を残します。

構成2. SDS(Summary Detail Summary)法

要約部分

最初に話の要点を簡潔にまとめ、相手に全体像を伝えます。この段階では、どんなテーマや問題について話すのかを明確にします。

詳細部分

次に、具体的なデータや事例を挙げて、詳細な情報を提供します。相手に理解を深めてもらうために、具体的な数字や事実を伝えます。

まとめ部分

最後に、もう一度要点を簡潔にまとめ、伝えたいメッセージを再確認します。相手に印象づけ、話の結論を明確にします。

構成3. FABE(Feature Advantage Benefit Evidence)法

特徴部分

商品やサービスの具体的な機能や特徴を説明します。

優位性部分

その特徴がどのように優れているのか、または他の製品と比べてどのように有利であるかを説明します。

メリット部分

その利点が顧客にもたらす具体的な利益や価値を説明します。顧客が感じる価値に焦点を当てます。

証拠部分

特徴、利点、利益が実際にどのように効果を発揮するかを証明するために、実績やデータ、事例を示します。顧客に信頼感を与えます。

構成4. DESC(Describe Express Suggest Consequence)法

描写部分

相手の行動や状況を客観的に説明します。感情や評価を避けて、事実を述べます。

表現部分

その行動や状況について自分がどう感じたかを伝えます。自分の感情を率直に表現します。

提案部分

相手にどのように行動して欲しいか、改善策や提案をします。

結果部分

相手が提案に従った場合、または従わなかった場合の結果を伝えます。どんな影響があるのかを説明します。

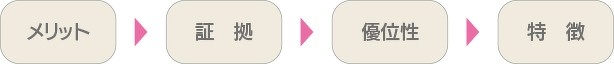

構成5. BEAF(Benefit Evidence Advantage Feature)法

メリット部分

商品やサービスが顧客にどんな具体的な利益をもたらすかを最初に伝えます。顧客のニーズや欲求に焦点を当て、直接的に得られる利点を示します。

証拠部分

利益が実際にどのように実現されるのか、証拠やデータを示します。顧客に信頼を与えるため、具体的な事例や実績を紹介します。

優位性部分

この商品やサービスが他の競合製品やサービスと比較してどのように優れているかを説明します。独自性や競争力をアピールします。

特徴部分

商品やサービスの具体的な特徴や機能を説明します。ここでは、実際にどんな機能が備わっているのかを紹介します。

マニュアル通りの内容ではありますが、5つの構成方法についてご紹介させていただきました。ぜひご自身のスタイルに合った方法がないか探ってみてください。

ただ、、、あくまでも私見ですが、プレゼンって自分の考えを主張をするわけですから、何ものにもとらわれず自分のスタイルを貫く。ひょっとしたら、これがベストなのかもしれません。型にはまったやり方で勝負するより、自己流で勝負した方がオリジナリティがあってお客様の記憶にも残りやすいですしね。

そういった意味でも「シンプルでなくちゃいけない」、「パワーポイントじゃなくちゃいけない」、「スティーブ・ジョブズみたいにしなくちゃいけない」、、、そんな風にも思わなくて良いのではないでしょうか。スティーブ・ジョブズは確かに素晴らしいですけど、私の思うベストは詰め込み過ぎのゴチャゴチャした資料は論外として、シンプルにみせる部分もあり、多少詳しくみせる部分もある緩急ある資料だと思っています。すべてがシンプルな資料って、なんだか幼稚に見えることがあるんです。シンプルに見せるところは強く伝えたいところだけ。マニュアル通りのやり方が正しいわけではない!これが今の私の考えです。

採用・行動にこぎつける6つの心理テクニック

最後に、お客様の意思決定や行動を促すのためのプラスアルファ手法として、下記の6つの心理テクニックを参考にしてみてください。この6つの心理の視点から攻めどころを考えていくと、とても効果的ですよ。

1. 社会的証明

「世の中みんなやってますよ」と言われると、自分も同じようにしなくてはと思う心理

2. 返報性

何かをしてもらったら、お返しをしなくてはと思う心理

3. 一貫性

会社のミッションやその人の心情に合ったものには「NO」と言えない心理

4. 好意

好きな人の要求には応えようとする心理

5. 権威

「あの著名人も言っている」、「その道のプロが言っている」ということには、なかなか逆らえない心理

6. 希少性

「今だけ」、「最後の1つ」、「あなただけ」と言われると、つい決めなくてはと思う心理

以上が6つの心理テクニックです。

でも、ちょっとだけ考えてみてください。自分が家や車を購入しようとする際、営業マンが今ここで紹介したような内容でグイグイたたみかけてきたら、どうですか? 私はおそらく胡散臭い!、怪しい!と警戒しますね。テレビショッピングなどをみていても、どこか視聴者を置き去りにして、売り手側だけが盛り上がっているような場面があります。ですから活用するとしても、あまりわざとらしくならないようにだけ気をつけてくださいね。

いかがでしたでしょうか?

今回は、プレゼン資料の理想的な構成方法についてご紹介してまいりました。さまさまなポイントを押さえながら、最後まで読み手が意識を集中し続けられるようなシナリオをじっくり考えてみてくださいね!

次回は、「プレゼン資料のブラッシュアップ」というテーマでお送りいたします!より完成度の高い資料へ昇華させるために、押さえておきたい詳細事項について触れていきたいと思います。次回をもちまして、「プレゼン資料」の内容はコンプリートです。どうぞご期待ください!

それでは、また。

他にはない説得力のある企画提案をご希望のみなさま!

エムアイシーグループにおまかせください!

豊富な実績を活かした課題発見力と提案力で、ニーズに合致した企画を考案いたします。コンセプト作りも含めたトータル提案はもちろん、オリジナリティあふれる販促物の制作まで、幅広いご要望にお応えいたします。どうぞお気軽にご相談・ご用命くださいませ。

<ページ下部に入力フォームがございます>

●MICならクリエイティブの方程式がスラスラ解ける!

https://www.micg.co.jp/solution/creative-design/

●当社の実績紹介はこちらから♪

https://www.micg.co.jp/works/

↓↓ こちらの記事もご覧ください ↓↓

●あまりにも大事なプレゼン資料〜その有用性に関する一考察〜

https://uv-print.micg.co.jp/entry-332.html

●セールスプロモーションとは?基礎知識と種類、成果につながる施策をご紹介

https://uv-print.micg.co.jp/entry-214.html

●セールスプロモーションで購買意欲を引き出す!目的別の選び方のポイントを徹底解説

https://uv-print.micg.co.jp/entry-215.html

●キャンペーン事務局とは?運営成功の秘訣と外部委託での注意点

https://uv-print.micg.co.jp/entry-261.html