プレゼン資料のブラッシュアップ〜仕上げ磨きが運命の分かれ道〜

みなさん、ご無沙汰しております。

あちゃまるです!

このブログでは、「知れば差がつく企画・デザインの小ネタ」をお届けしています。

今回は、全3回にわたってお送りしてきた「プレゼン資料編のラスト。テーマはズバリ「プレゼン資料のブラッシュアップ」です!完成間近のプレゼン資料に、さらに磨きをかけて「通る資料」へと昇華させるためのテクニックをお届けします。終盤には、これまでの伏線回収もありますので、まだ第1回・第2回を未読の方は、ぜひそちらからご覧いただけますと幸いです。

それでは、よろしくお願いいたします!

目次

・実行策導出の経緯を論理的に説明する

・資料作成における最低限のルールとマナー

・決裁者へ確実に届けるために

・さいごに

実行策導出の経緯を論理的に説明する

「う〜ん、いいアイデアなんだけどイマイチ説得力がないね」

「この提案内容、なんとなく既視感があるなぁ」

こんなフィードバックをもらったことはありませんか?もしかするとそれ、「ポジショニング」と「論理の筋道」の両方が足りていないのかもしれません。そこでここでは、提案内容をロジカルに伝え、視覚的にも納得していただくための3つの武器をご紹介しますね!これさえ覚えておけば、誰もがうなるプレゼン資料を提示できるようになりますよ!

- ポジショニングマップで「ブルーオーシャン(戦う場所)」を見つける

- SWOT分析で「現状とリソース(戦闘力)」を整理する

- クロスSWOT分析で「アイデア(実行策)」をあぶり出す

● ポジショニングマップで「ブルーオーシャン(戦う場所)」を見つける

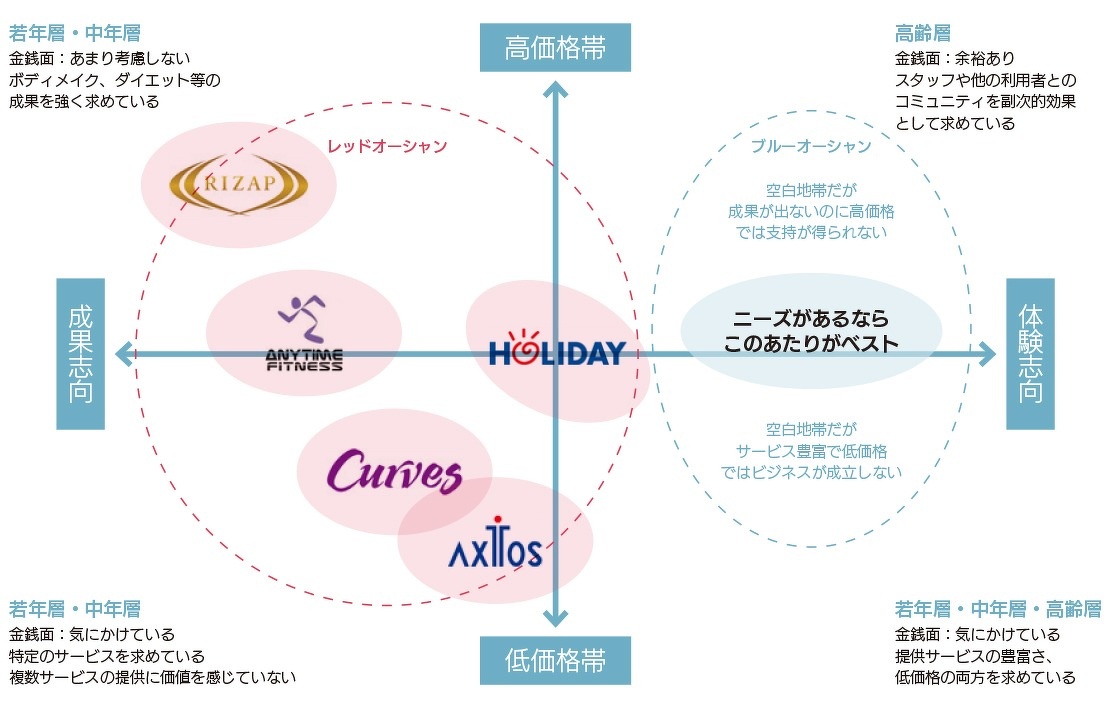

まずは、どこで戦うかを見極めること。そこで役立つのが、市場における立ち位置を視覚化する「ポジショニングマップ(二次元マップ)」です。

一例として

・横軸:高年齢層 ←→ 低年齢層

・縦軸:高価格帯 ←→ 低価格帯

これにより、次のようなことが見えてきます。

・レッドオーシャン(競合過多な既存市場)

・ブルーオーシャン(差別化可能な未開拓市場)

下図は、以前私が担当した某スポーツクラブのプレゼン資料の一部です。ポジショニングマップを提示しながら、お客様が戦うべき市場を見極めた事例になります。重要なのは、単にブルーオーシャンであればどこでも良いということではなく、その中でお客様の強みが最も活かされ「勝てる可能性が高い場所」を見つけることです。

● SWOT分析で「現状とリソース(戦闘力)」を整理する

ポジションを定めたら、次はその戦いに勝てるのか?を検証するフェーズです。ここで使えるのが「SWOT分析」です。

・Strength(強み)

・Weakness(弱み)

・Opportunity(機会)

・Threat(脅威)

この分析は、外部環境と内部環境のギャップを見つける作業。ポジショニングマップで見つけた勝てそうな場所に対し、実際に踏み込める土台があるのかを見極めましょう。

● クロスSWOT分析で「アイデア(実行策)」をあぶり出す

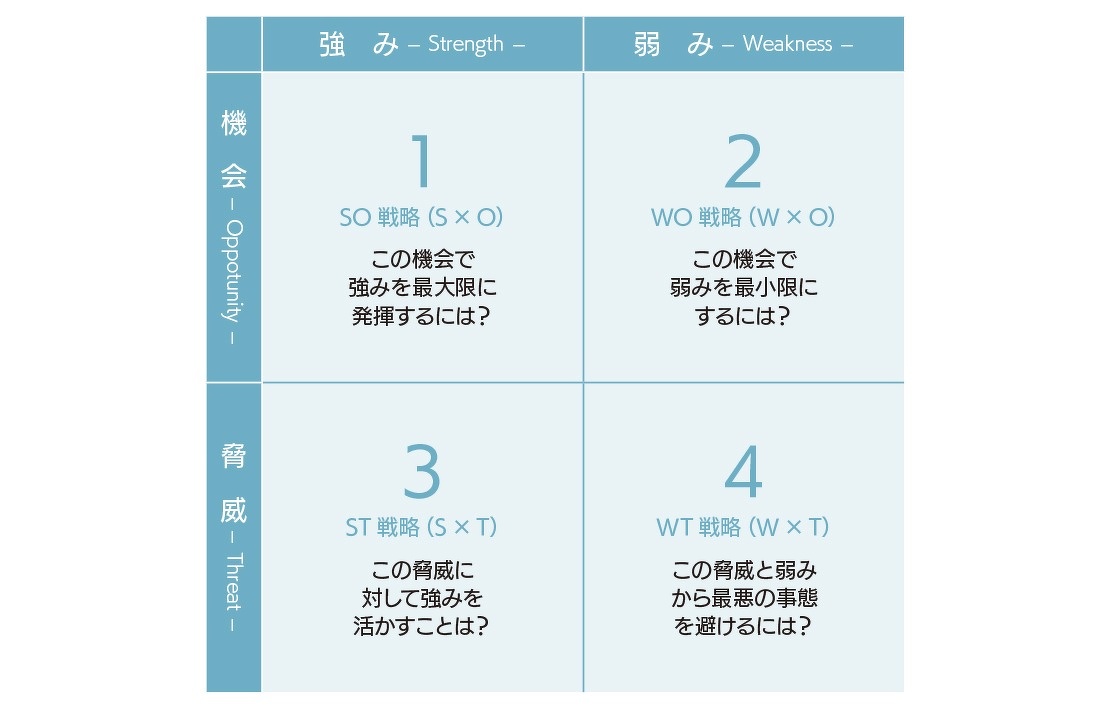

SWOTで見えてきた強み・弱み・機会・脅威を縦横に掛け合わせてアイデアへと落とし込むのが「クロスSWOT分析」です。

・強み × 機会 → 攻めのアイデア(SO戦略)

・弱み × 機会 → 補強のアイデア(WO戦略)

・強み × 脅威 → 差別化のアイデア(ST戦略)

・弱み × 脅威 → 回避・防衛のアイデア(WT戦略)

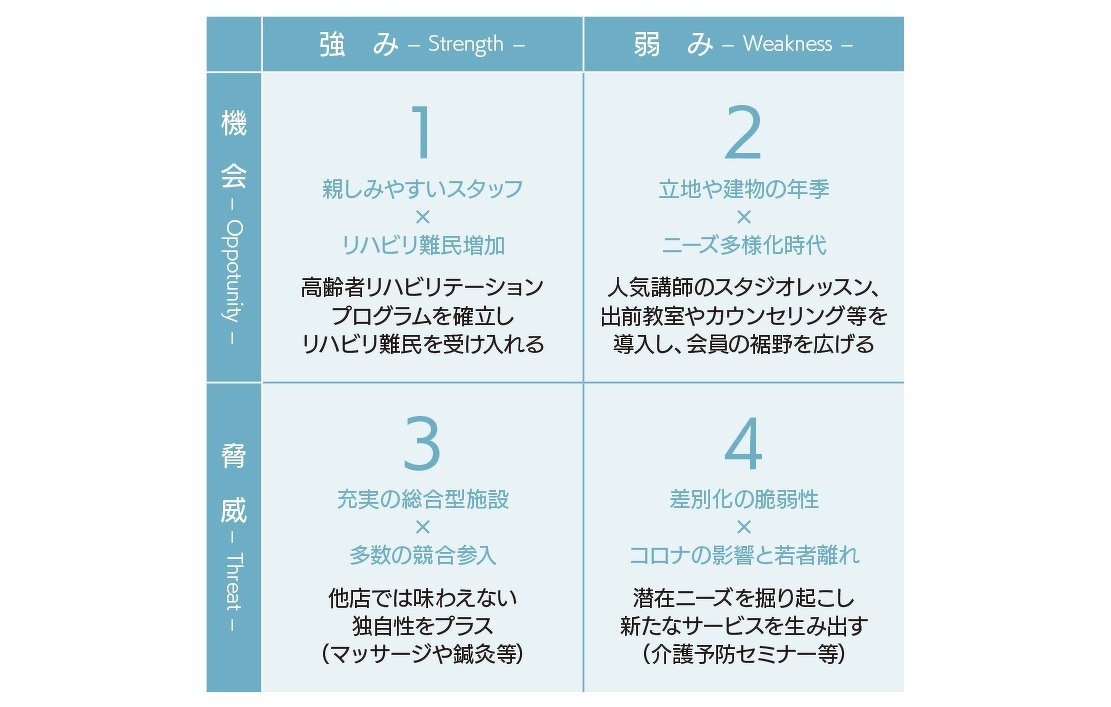

下図は、以前私が担当した某スポーツクラブのプレゼン資料の一部です。それぞれの視点から、実行策を創出することが可能になります。

こうして3つのロジックから辿り着いた結論は、単なる「思いつきのアイデア」ではなく、「筋の通った提案」へと必然的に昇華しており、説得力が飛躍的にアップしています。そのため、お客様に「なぜそのアイデアが有効なのか?」という疑問を抱かせることなく、自然と納得していただけるようになります。プレゼンを通せるかどうかは、「なんとなく良さそう」ではなく、「なるほど!それがイイ!」と思っていただけるかどうかがカギです。戦う場所を正しく判断し、そこにお客様の強みを掛け合わせて、ロジカルに視覚的に納得いただける提案を目指していきましょう。

資料作成における最低限のルールとマナー

● ぱっと見で判断されてしまうこと

ビジネス文書に日頃から触れているお客様の場合、文書の形式の乱れや言葉遣いの誤りがあると、「おいおい、この業者大丈夫か?」、「こんなことも知らないなんて心配ね」と一瞬で思ってしまうもの。そんな風に思われてしまったら、どれほど優れたアイデアがたくさん詰まった資料だったとしても、箸にも棒にもかからない残念な結果になってしまいます。ですからそんなことにならないためにも、最低限のルールとマナーは覚えておいた方が良いでしょう。

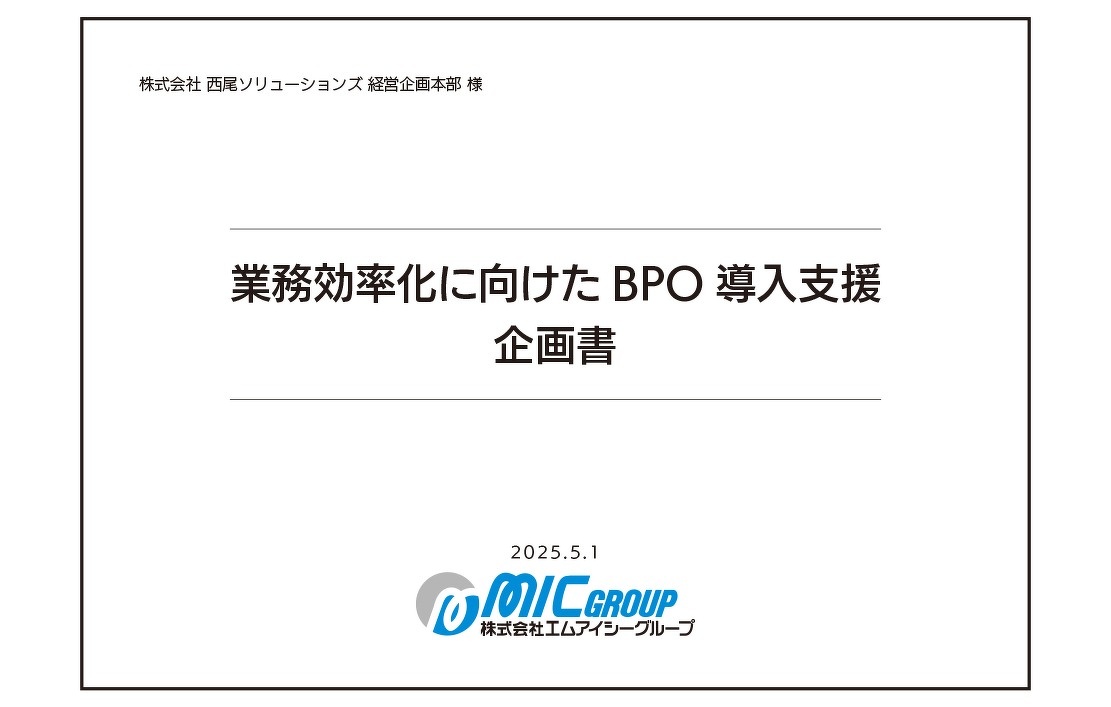

それではここで問題です!このプレゼン資料の表紙、どこがダメなのかわかりますか?間違いは全部で5つです。

それでは、答え合わせです!

- 企業や団体の敬称は「御中」です。「様」や「殿」は使わないようにしましょう。

- 宛名は左上、自社名や問合先は右下が基本です。

- お客様を敬う意味から、宛名より自社名を小さくする方が良いです。

- 日付けは和暦(令和○年 ○月 ○日)が基本です。

- 企画書、提案書、趣意書というのは、あくまでもこちら側の呼び方です。「〜のご提案」、「〜のご案内」というのが正しいタイトルです。

いかがでしたか?表紙は単なる飾りではなく、提案者の姿勢や会社の信頼性を映し出す鏡でもあります。5つの間違いを再度ご確認いただき、お客様に好印象を与える表紙作成を心がけましょう。ちょっとした違いが大きな信頼の差につながりますよ。

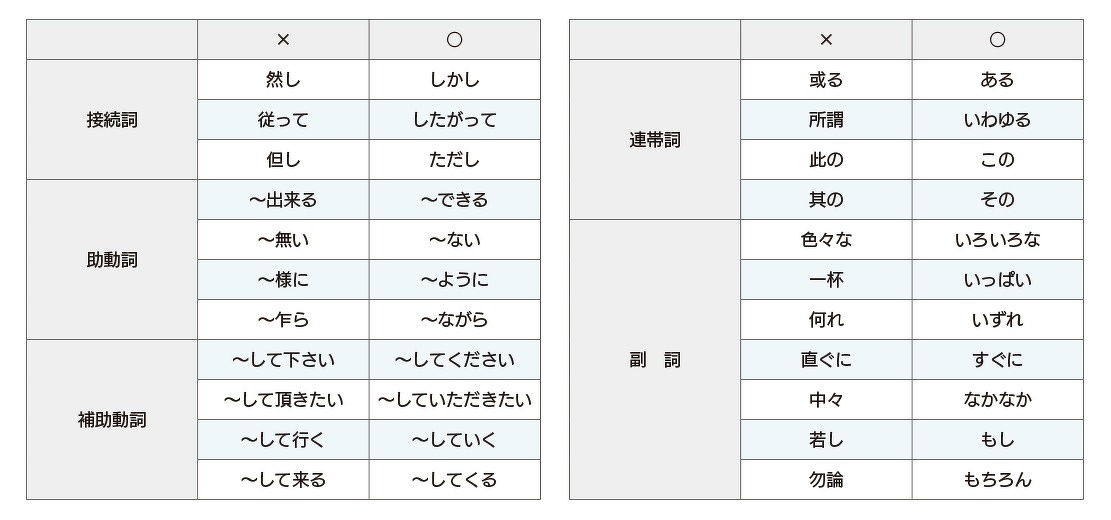

● 漢字とひらがな、どちらを使うべき?

文章を書くとき、「これは漢字で書くべき? それともひらがな?」と迷うことがありますよね。ここでは基本的なルールをわかりやすくご紹介します。

・名詞・動詞 → 漢字で書く

・接続詞・助動詞・補助動詞・連帯詞・副詞 → ひらがなで書く

このルールを意識するだけで文章のクオリティはぐっと上がります。ぜひ、日々の文書作成やメール、プレゼン資料作りの中で取り入れてみてくださいね。

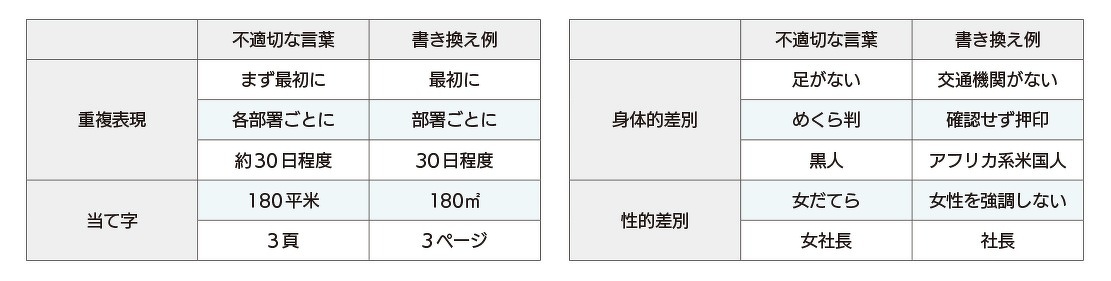

● 不快な言葉や差別的な表現は命取り

普段何気なく使っている言葉の中に、知らず知らずのうちに相手を不快にさせてしまう表現が含まれていることがあります。明確なルールが定められているわけではありませんが、相手に不快な思いをさせないためにも、言葉選びには細心の注意を払うことが大切です。とくに差別的な表現や配慮に欠ける言い回しは避け、誰に対しても丁寧で思いやりのある表現を心がけましょう。

その他、お客様の立場や気持ちに配慮が必要な場合もあります。たとえば、「業界ナンバーワン」を目指して努力している企業に対して「業界2位」や「ナンバー2からの脱却」といった表現を使うのは大変デリケートな問題です。外部の人間からそういった言葉を投げかけられて嬉しく思う方はほとんどいません。

こうした「NGワード」を正しく見極め、相手に不快感を与える可能性のある表現については適切に書き換えるよう心がけることが大切です。

● 専門用語で人は離れる

いくら企画内容の筋が通っていたとしても、そこで使われる言葉の意味がお客様に伝わらなければ、本来の価値は伝わりません。そのため、専門用語の使用には十分注意が必要です。たとえば、みなさんがITに詳しくても、お客様がその分野に苦手意識を持っている場合、専門的な言葉がかえって理解の妨げになることがあります。一方で、みなさんとお客様が同じ業界にいて知識レベルが近い場合には、むしろ専門用語を積極的に使った方がやり取りがスムーズになることもあるでしょう。つまり、大切なのは「相手に合わせて言葉を選ぶ」という視点です。

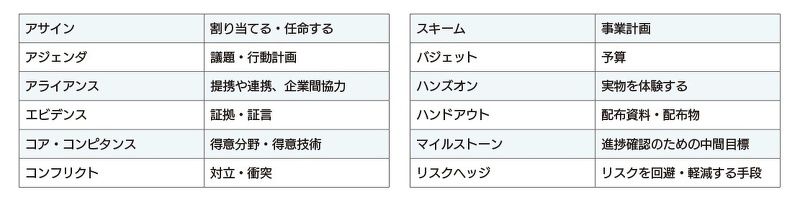

● その横文字、お客様は理解していますか?

豊富な知識を持つプレゼンターの中には、つい横文字を多用してしまう人がいます。「本日のアジェンダは…」「まずエビデンスをご覧ください」といった表現がその例ですが、こうした言葉もお客様の理解を妨げる原因になりかねません。プレゼンで横文字を使うとスマートな印象を演出できると思いがちですが、本当に大切なのは「伝わること」です。お客様にきちんと伝わる言葉を選ぶことこそが、信頼されるビジネスパーソンの条件です。

ただし専門用語と同様に、お客様自身が日常的に使っている横文字については、むしろ積極的に取り入れた方が良いでしょう。たとえば事前のヒアリングでお客様の口から「うちのコア・コンピタンスは…」といった発言があったのなら、みなさんもそれを使うべきです。お客様に「おっ!この人なかなか知っているな」と好印象を与えることができるはずです。

● 配布用とスライド用は別々に作る

プレゼンテーションの場面で、配布用プレゼン資料をそのままスライドに映して説明しているプレゼンターをよく見かけます。しかし、配布資料とスライドは本来の役割が異なるため、同じものを使い回すのは適切とは言えません。配布資料は「後から読んでもらう」ためのものであり、詳細な情報を丁寧に伝えるのが目的です。一方、スライドは「見せながら話をする」ためのツールであり、視覚的に話のポイントを補完する役割を担います。

したがって、この2つは別々に作成する必要があります。

まずは、配布用のプレゼン資料から作りましょう。ここでのポイントは、プレゼンを直接聞いていない人でも内容を理解できる構成にすることです。なぜなら資料だけが上司や別部署に回覧されるなど、「資料がひとり歩きする」ケースが多く見られるからです。

そしてスライドは、配布資料の中から伝えたいポイントやキーワード、重要なデータなどを抜き出してシンプルに構成します。プレゼン資料を作成した段階で頭の中はすでに整理されているはずなので、スライド作成はスムーズに進むでしょう。

ここでの重要な注意点は、スライドに文章を書きすぎないことです。聞き手は文字があるとつい読んでしまい、「読む」と「聞く」が同時に行われることで、話に集中できなくなってしまいます。話す内容はあくまでプレゼンターが伝え、スライドはその補足や視覚的な強調に徹するという意識を持つことが大切です。

決裁者へ確実に届けるために

前述のように、プレゼン資料はトークなしでも読んで内容が理解できるように作成することが重要です。たとえば最初に担当者がプレゼンを聞き、直属の上司にどんな内容だったかを伝え、その内容次第でさらに上の上司へ伝えていくという流れです。そのような場合、担当者が内容を100%伝えられるとは限りませんので、話し手が変わっても企画内容がしっかり伝わる資料でないと、配布資料としての役割を果たせないのです。

● 読めばわかる資料とは一目瞭然である

プレゼン資料は1ページ目から順に読むものですが、忙しいお客様やせっかちな人などは、まず読む必要がある資料かどうかを判断します。その判断基準は「一目瞭然」かどうか。つまり、一瞬で各ページの要点が理解できない作りはアウト。そして、内容理解に時間がかかるのもアウト。このポイントをおさえて読む気にさせる資料作りを目指しましょう。

● プレゼン資料は3色程度におさえよう

基本的に、プレゼン資料に使用する色は3色までにおさえるようにしましょう。色数が多すぎると読み手の注意が散漫になり、重要なポイントに注目してもらうことが難しくなります。そのため、色には意味を持たせることが効果的です。たとえば、「赤 = 結論・要点」「青 = 根拠・背景」といったように、色の使い方に一貫性を持たせると視覚的に伝えたい内容がより強調されます。

● わかりやすい資料には必ず図がある

図には「グラフ」、「チャート」の大きく2つの要素があり、用途によって使い分ける必要があります。また外部のデータを使用するときは、信頼性を高めるため情報の出所を明記することも大切です。

さいごに

さてみなさん、3回にわたってお送りしてきましたプレゼン資料に関するハウツーはいかがでしたでしょうか?みなさんの今後のプレゼン資料作成の一助となりましたら、これ幸いにございます。

では最後に、これまでのポイントを振り返りながら簡単におさらいしてみましょう。

(第1回の内容)プレゼン資料の必要性について

・YESを引き出す可能性を高めるため

・「意味」と「意義」を確実に伝えるため

・付加価値が高く、他社との差別化になるため

(第2回の内容)意識すべきマインドについて

・ゴールデンサークルで展開する

・マインドのベクトルをお客様に向ける

・採用にこぎつける6つの心理をおさえる

(第3回の内容)共感や信頼感を押し上げるために

・フレームワーク分析を使って実行策をあぶり出す

・最低限のルールとマナーを守る

・決済者に確実に届けるための工夫をこらす

こうして振り返ってみますと、各回にさまざまなポイントがありましたね。

おやおや?ちょっと待ってください。何かお気づきの点はございませんか?

勘の鋭いみなさんなら、もうお気づきかもしれませんが…

そうです!!

実はこの私の連載、ゴールデンサークルを意識して構成していたのです!

(第1回の内容)Why:なぜやるのか → プレゼン資料の必要性について

(第2回の内容)How:どうやるのか → 意識すべきマインドについて

(第3回の内容)What:何をやるのか → 共感や信頼感を押し上げるために

おおまかではありますが、ゴールデンサークルの3幕構成になっていますよね。

そして、第1回でお話ししたあのキーワード、覚えていますか?

プレゼン資料における「わかる」とは、「意味」と「意義」の両方がわかることでしたね!

もし、このブログを読み終えたみなさんが「よし、私もあの案件でプレゼン資料を作ってみよう!」と感じてくださったなら、それは私のこのブログの「意味」と「意義」の両方が伝わったという証です。

ところが、「まぁ、言っていることはわかったけれど、やる気はしないな」と感じられたのなら、それは「意味」は伝わったけれど、「意義」までは伝えきれなかったということになります。

「意味」と「意義」の両方が伝わって、人ははじめて行動してくれます。どう展開することで伝わるのか、そして何をすることでお客様の課題が解決するのか、これからもたくさんの探索とフィードバックを繰り返しながら、より昇華されたプレゼン資料が作れるよう、なお一層の努力でスキルを磨いていきたいと思う次第です。

それでは、これにて「プレゼン資料編」は完結です。ご愛読いただいたみなさん、本当にありがとうございました。次回からは、デザイン界隈の新たなネタでお目にかかりたいと思います。

どうぞお楽しみに!

それでは、また。

他にはない説得力のある企画提案をご希望のみなさま!

エムアイシーグループにおまかせください!

豊富な実績を活かした課題発見力と提案力で、ニーズに合致した企画を考案いたします。コンセプト作りも含めたトータル提案はもちろん、オリジナリティあふれる販促物の制作まで、幅広いご要望にお応えいたします。どうぞお気軽にご相談・ご用命くださいませ。

<ページ下部に入力フォームがございます>

●MICならクリエイティブの方程式がスラスラ解ける!

https://www.micg.co.jp/solution/creative-design/

●当社の実績紹介はこちらから♪

https://www.micg.co.jp/works/

↓↓ こちらの記事もご覧ください ↓↓

●あまりにも大事なプレゼン資料〜その有用性に関する一考察〜

https://uv-print.micg.co.jp/entry-332.html

●プレゼン資料の理想的な構成方法〜最後まで読み手に意識を集中し続けてもらうために〜

https://uv-print.micg.co.jp/entry-341.html

●セールスプロモーションとは?基礎知識と種類、成果につながる施策をご紹介

https://uv-print.micg.co.jp/entry-214.html

●セールスプロモーションで購買意欲を引き出す!目的別の選び方のポイントを徹底解説

https://uv-print.micg.co.jp/entry-215.html